WorldSkills Russia

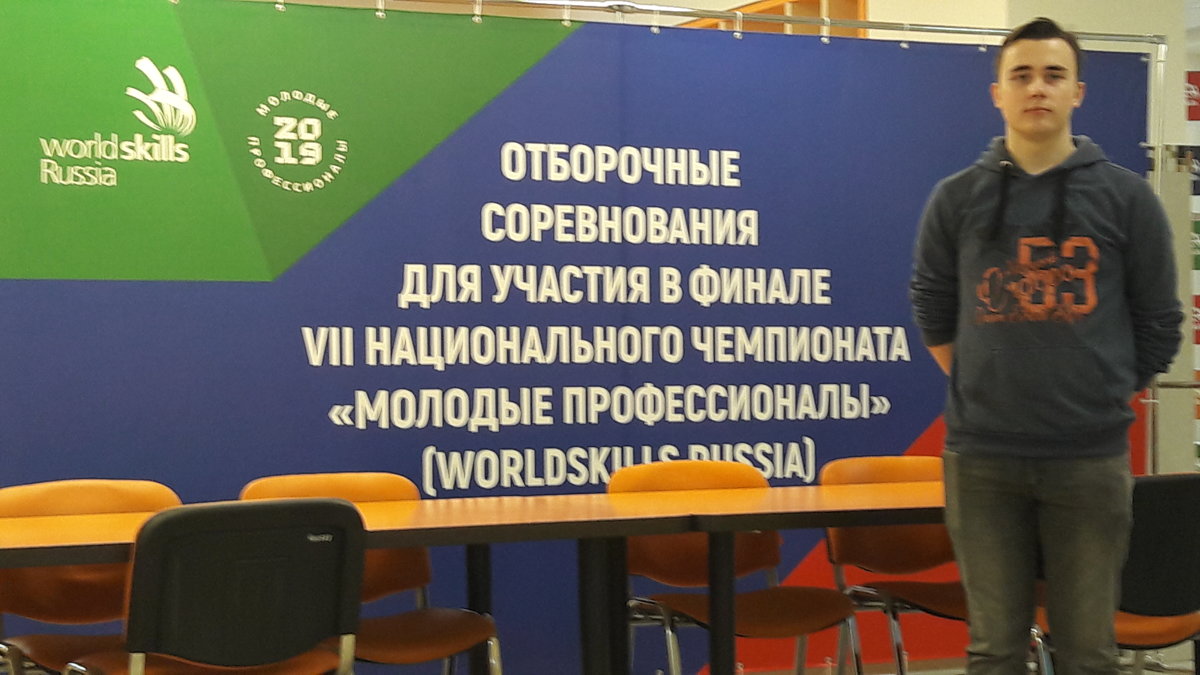

Рюмин Анатолий представил 55 Омский регион в VII Национальном чемпионате 14 апреля в Тюмени.

WorldSkills Russia

Абилимпикс 2019

Церемония закрытия III Регионального открытого чемпионата WorldSkills Russia 2018

III Региональный открытый чемпионат WorldSkills Russia 2018

Поздравляем победителей профессионального конкурса!

Бельтикова Анастасия заняла 2 место, её компатриот-эксперт Первезенцева Г.Ф.

Рюмин Анатолий занял 1 место, его компатриот-эксперт Комарова Г.Я.

Каждый из трех конкурсных дней участники осуществляли уход за двумя пациентами в домашней обстановке или в условиях стационара. В качестве пациентов выступали студенты второго курса Марченко Владимир и Ивенский Владимир, которые прекрасно справились с ролью тяжелобольного пациента.

WorldSkills Russia

WorldSkills Russia проводит всероссийские чемпионаты профессионального мастерства по пяти направлениям:

- Конкурсы профессионального мастерства между студентами колледжей и техникумов в возрасте до 22 лет. Раз в год победители региональных первенств соревнуются на Национальном финале «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia). Из победителей формируется расширенный состав национальной сборной для участия в мировом чемпионате WorldSkills Competition. С 2017 года появилась отдельная возрастная линейка – юниоры WorldSkills (14-16 лет).

- Корпоративные чемпионаты, которые проводятся на производственных площадках крупнейших российских компаний. В них принимают участие молодые рабочие в возрасте от 16 до 28 лет. Победители представляют свою корпорацию на ежегодном финале WorldSkills Hi-Tech.

- Чемпионат в сфере высокотехнологичных профессий IT-сектора – DigitalSkills. Участники – студенты профильных вузов и колледжей, а также специалисты крупнейших компаний, включая «Лабораторию Касперского», «Кибер Россию», «Ростелеком» и «Фирму «1C». Возрастное ограничение – до 28 лет.

- AgroSkills – отраслевой чемпионат профессионального мастерства среди сотрудников компаний из сектора сельского хозяйства (возраст 18-28 лет). Соорганизатор – Министерство сельского хозяйства РФ. Проводится по трем компетенциям: «агрономия», «ветеринария», «эксплуатация сельскохозяйственных машин».

- Межвузовский чемпионат по стандартам WorldSkills – конкурс профессионального мастерства между студентами высших учебных заведений. Победители вузовских чемпионатов встречаются в национальном финале.

Помимо организации чемпионатов, Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» занимается внедрением мировых стандартов в национальную систему средне-специального и высшего образования. В 2017 году около 14 тысяч выпускников колледжей и техникумов в 26 регионах России впервые сдали демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkillsRussia. По сути, прошли через единственную в России независимую оценку практических навыков. По итогам испытания, студенты получили Skills-паспорта, а работодатели - чётко структурированную информацию о профессиональном уровне молодых специалистов.

Абилимпикс 2018

Отборочные соревнования для участия в Финале VI Национального чемпионата WSR

VI Национальный Чемпионат WSR

Челпанова Татьяна примет участие с 15 мая по 17 мая 2018 г.

ДЕОНТОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СЕСТРИНСКОГО УХОДА

ПРЕДЕСЛОВИЕ

Методические цели создания данных рекомендаций таковы:

— приблизить изучение деонтологических аспектов сестринского процесса к

клинической практике, что позволит развивать у студентов навыки клинического

мышления;

— целенаправленное управление самостоятельной работой студентов при изучении

дисциплины «Сестринское дело в терапии».

Методические рекомендации посвящены одному из важнейших аспектов профессии

медицинской сестры — деонтоло- гпческому.

Соблюдение деонтологических норм является обязательным условием в профессии

медицинской сестры. Проводя с больным значительно больше времени, чем врач,

медицинская сестра существенно влияет па лечебный эффект и может его усилить.

Такие душевные качества, как милосердие, сострадание, отзывчивость, умение

поднять настроение больному улыбкой, добрым словом, создают благоприятную

атмосферу в лечебном учреждении, вселяют больному надежду и способствуют его

выздоровлению.

Методические рекомендации отражают не только общие -деонтологические

требования к сестринскому делу, но и деои- тодогические особенности поведения

при различных заболеваниях внутренних органов и различных разделах работы

медицинской сестры.

Данные методические рекомендации могут быть использованы преподавателями,

студентами медицинских учебных заведений при изучении и усвоении учебного

материала, а также средним медицинским персоналом при работе в практическом

здравоохранении.

Методические рекомендации по

разделу

«Деонтологические аспекты сестринского ухода»

ВВЕДЕНИЕ

История отечественного сестринского дела со всей убедительностью

показывает, как по мере развития и совершенствования методов диагностики и

лечения заболеваний повышается роль труда медицинской сестры. В связи с этим

очевидно, что для работы медсестры сейчас уже недостаточно узкого, даже самого

совершенного профессионализма, нужны специальные этико-деонтологические знания.

Существуют общие деонтологические нормы, обязательные для медицинских

сестер, работающих с больными различных клинических профилей, соблюдение

которых обеспечивает оптимальные условия взаимоотношений медсестры и больных на

всех стадиях лечебно-диагностического процесса. Среди них — использование в

работе основных этических элементов философии сестринского дела, а именно, ее

этических благодетелей — гуманности, милосердия.

Милосердие, по Далю, это сердоболие, сочувствие, любовь на деле.

Милосердствовать — значит уметь сострадать, жалеть и желать помочь. В

современных условиях милосердие для медицинской, сестры — не просто слова

сочувствия, а конкретная категория, наполнения практическим содержанием.

Проявления милосердия в труде медицинской сестры многогранны и включают в себя:

1) умение проявить деликатность, вовремя сказать доброе слово (милосердие

потому так и зовется, что лечит сердцем врачующего),

2) желание сохранить душу отзывчивую, а сердце — неока менелое,

3) осознание необходимости остаться у постели тяжелобольного на сверхурочную

работу,

4) объявление войны равнодушию и брезгливости,

5) умение откликнуться на просьбы пациента,

6) уважение к чувствам верующих,

7)

профессионализм в работе, так как

именно плохая профессиональная подготовка усугубляет боль, ухудшает настроение

и течение болезни,

8)

при необходимости — донорская

помощь (дача крови, кожи для пересадки),

9)

обеспечение высокой культуры

медицинского обслуживания, а не формальное выполнение своих обязанностей,

10) скромный внешний вид, так как деловитость и милосердие тесно связаны между

собой,

11) проведение работы, связанной с предотвращением болезней, что по праву можно

назвать высшим ■ проявлением милосердия.

ПОМНИТЕ: в милосердном отношении особенно нуждаются пациенты пожилые,

беспомощные, дети, тяжелобольные и умирающие.

ОБЩИЕ ДЕОНТОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

К ОТДЕЛЬНЫМ ЭЛЕМЕНТАМ СЕСТРИНСКОГО

ПРОЦЕССА

СЕСТРИНСКИЙ ПРОЦЕСС —

это систематический путь определения проблем пациента с дальнейшей организацией

и осуществлением сестринских обязанностей по его обслуживанию. ЦЕЛЬ

сестринского процесса — поддержание и восстановление независимости пациента в

удовлетворении основных потребностей организма.

Этапы сестринского

процесса:

—

сестринское обследование (сбор информации о состоянии

здоровья пациента);

—

сестринская диагностика (определение проблем

пациента);

—

планирование (постановка задач);

—

сестринское вмешательство (реализация задач);

—

оценка эффективности предоставляемого ухода.

Каждый элемент сестринского процесса по-своему важен и

должен осуществляться с применением основ этики и деонтологии.

ДЕОНТОЛОГИЯ ПРИ СЕСТРИНСКОМ

ОБСЛЕДОВАНИИ

1.

Милосердное отношение, такт, деликатность, сердечность

— основные направления сестринской деонтологии. Вежливость медицинской сестры с

пациентом — это не простая вежливость воспитанного человека, а простейший и

первейший акт служения больному человеку. Разумеется, без угодливости,

притворной любезности и многословности. В данном случае сострадание и

милосердие сродни любви, о которой не принято кричать на каждом перекрестке.

2.

Начиная сестринское обследование, медицинская сестра

далжна удобно расположить больного и себя, проявляя готовность смотреть и

слушать.

3.

Выявление ощущений пациента относительно здоровья или

объективный осмотр необходимо проводить тактично, выясняя причины беспокойства

или тревоги, умело устраняя их.

4.

Деликатная медицинская сестра обычно спрашивает не все

и не у каждого больного, так как многое ей и так будет ясно. Особенно

деликатной она должна быть относительно выяснения вопросов трудовой

деятельности пациентов пенсионного возраста. Здесь уместен вопрос: «Вы

продолжаете работать?»

5.

Увидев признаки эмоциональной неустойчивости,

лабильности, слезы пациента, чуткая медицинская сестра не будет назойливой в

выяснении их причин — позже сам пациент расскажет об этом ей, если сочтет

нужным.

6.

Если больной хмур и недоволен, медицинская сестра

сделает так, что он поделится с ней переживаниями.

7.

Необходимо помнить: при больном — только о больном. Во

время сестринского обследования не следует отвлекаться на посторонние

разговоры, выходить без надобности из палаты или кабинета. Надо постараться

создать атмосферу конфиденциальности (доверительную, не подлежащую огласке),

иначе больной не расскажет медицинской сестре о сведениях личного характера,

если не будет уверен о их неразглашении.

8.

Во время сестринского обследования неуместно намекать

на необоснованность страхов больного, упрощать его представления о внутренней

картине болезни.

9.

Притворный такт или наигранная деликатность непременно

замечаются больными и, раня их, порождают тягостные конфликты, вредя доброму

имени медицинской сестры и ее репутации.

10.

Не следует отрицать психологические тонкости беседы

или опошлять ситуацию — это морально ранит больного.

11.

Во время осмотра следует сознательно вырабатывать в

себе привычку подавлять неприятные ощущения, брезгливость, страх, особенно у

постели больных с резко изменившимся внешним видом, изуродованных болезнью,

источающих неприятный запах.

12.

Как правило, беседа с больным должна заканчиваться

словами: «Есть ли у Вас ко мне какие-нибудь вопросы?».

Важным этапом сестринского процесса является этап

постановки сестринского диагноза, который должен быть объективным и по

возможности полным, а сама диагностика — минимально удобна и не обременительна

для больного, разумно экономной в использовании лабораторных и инструментальных

средств.

Диагностический процесс должен завершаться

соответствующей обстоятельствам информацией больных о их сестринских диагнозах,

так как утаивание сведений вызывает чувство волнения или подавленности.

ДЕОНТОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СЕСТРИНСКОГО ПРОЦЕССА ПРИ ПАТОЛОГИИ

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ

Для больных с патологией сердечно-сосудистой системы

характерны разнообразные реакции на свое заболевание, что очень важно для

выработки деонтологической тактики поведения медицинской сестры.

Выделяют две формы реакции больного на свою болезнь:

1.

Адекватное отношение, то есть признание факта болезни

и сознательное выполнение всех лечебных рекомендаций.

2.

Неадекватное отношение:

—

отрицательное (игнорирование факта болезни);

—

пренебрежительное (недооценка тяжести заболевания);

—

депрессивное (подавленное, угнетенное психологическое

состояние);

—

ипохондрическое (чрезмерное внимание к проявлением

болезни);

—

меркантильное (или утилизаторное), то есть получение

выгоды от б.олезни — моральной или материальной.

Сестринский процесс при патологии сердечно-сосудистой

системы включает следующие деонтологические особенности:

1.

Сестринское обследование необходимо проводить с соблюдением правил, изложенных

на стр. 7-8.

2.

Сестринские вмешательства (решение проблем пациента) должны быть индивидуальны,

обоснованны, правильны, своевременны, безопасны, динамичны и адекватны

имеющейся патологии.

3.

При оказании неотложной помощи медицинская сестра

должна действовать, руководствуясь сестринским диагнозом и даже отдельными

симптомами,: на которые и будут направлены доврачебные мероприятия (например,

удушье при анафилактическом лекарственном шоке).

4.

Медицинская сестра должна помнить:

—

у больных с заболеванием сердца может присутствовать

страх смерти. Пациенты бывают очень осторожными, отличаются подозрительностью и

недоверием, нередко настаивают на повторных измерениях артериального давления и

электрокардиографических исследованиях. Поведение медицинской сестры в таких

случаях должно быть весьма предупредительным, и в то же время она не должна

идти у .больного на поводу;

—

при измерении артериального давления медицинская

сестра может не говорить больному истинные цифры, по немедленно^ сообщить их

врачу;

—

при назначении больным контрольного измерения

артериального давления следует предупредить об этом больного, так как не все

понимают, что контроль необходим для коррекции лечения. Многие больные пугаются

этого, болезненно реагируют на повторные измерения, считают, что их

недостаточно лечат, и эта тревога в свою очередь способствует повышению

артериального давления.

5.

Медицинская сестра должна учитывать:

—

больного не может удовлетворить ответ на вопрос:

«Какое у меня сейчас артериальное давление?», следующее: «Давление несколько

выше». Поэтому лучше договориться с лечащим врачом о диапазоне сообщаемых

больному данных;

—

недопустимы высказывания медицинской сестры при

больных типа «склеротик», «инфарктник», так как тревожно-мнительные пациенты

могут принять эти выражения на свой счет, обижаться;

—

даже однократный болевой приступ в области сердца

вызывает у пациентов невротический синдром, и они начинают прислушиваться к

сердцебиению, пульсу, ждут со страхом осложнений (инфаркт). В данном случае

важно провести с больным психотерапевтическую беседу, ободрить. Нельзя

допускать выражение «Вам это кажется», а при жалобах на повторную боль в

области сердца следует принять необходимые меры;

—

больные атеросклерозом отличаются обидчивостью,

снижением памяти на ближайшие события, что следует учитывать в работе (тактично

напоминать о процедурах, не раздражаться, если пациент несколько раз

переспрашивает, не может найти свою палату и прочее);

—

инфаркт миокарда может сопровождаться немотивированной

эйфорией, недооценкой больными тяжести своего’ состояния. При этом важно

убедить пациента в пунктуальном выполнении назначений врача (индивидуальный

двигательный режим, диета);

—

в состоянии шока или коллапса больные апатичны,

кажутся безразличными, что следует учитывать в наблюдении;

—

сосудистые поражения мозга могут вызвать тяжелые

расстройства психической деятельности (бредовые идеи, депрессию), поэтому

медицинская сестра должна своевременно заметить подобные нарушения, успокоить

больного, сообщить врачу и вести наблюдения за пациентами, так как с их стороны

возможны суицидальные попытки (самоубийства);

—

осуществляя сестринское вмешательство, медицинская

сестра должна помнить известную формулу-заповедь древнегреческой медицины:

«Прежде всего не вреди». В современной медицине действия медсестры могут быть

связаны с оправданным риском (например, риск перелома ребер при осуществлении

непрямого массажа сердца), и, конечно, направленны на то, чтобы помочь. Поэтому

в настоящее время указанный постулат должен быть уточнен и, возможно, будет

звучать так: «Прежде всего помоги, и при этом не навреди».

ДЕОНТОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СЕСТРИНСКОГО

ПРОЦЕССА ПРИ ПАТОЛОГИИ

ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ, ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ

СИСТЕМЫ И ПРОЦЕССОВ ТЕРМОРЕГУЛЯЦИИ

Большинство

заболеваний органов дыхания и центральной нервной системы отличаются длительным

хроническим течением и не всегда достаточной эффективностью проводимого лечения,

что порождает у некоторых больных неверие в возможность полного выздоровления.

Все это накладывает отпечаток на поведение последних и их взаимоотношение

с'медицинскими работниками. Поскольку каждый больной по-своему реагирует на

свое заболевание, в повседневной работе следует обратить внимание на

безусловное соблюдение медицинской сестрой особого деонтологического подхода к

больным названной патологии.

Медицинская сестра обязана:

1)

уловить характер реакции пациента на свое заболевание,

чтобы воспользоваться ею в интересах больного;

2)

всячески укреплять доверие больного к проводимому

лечению и уверенность в выздоровлении;

3)

подчеркивать появляющиеся признаки улучшения в

состоянии больного, вести с ним доверительные беседы;

4)

сестринское обследование проводить с соблюдением

правил, изложенных на стр. 7-8.

5)

в работе с пациентами, страдающими канцерофобией,

необходимо умело использовать все психопрофилактические методы, обеспечивая их

достоверность и убедительность;

6)

в общении с лихорадящими больными помнить о том, что

меняется их поведение: больные беспокойны при субфебрильной температуре,

сонливы или возбуждены при высокой, и это может быть связано с психозом, как

осложнением лихорадки. Беспокойным больным следует измерять температуру в

первую очередь, в одно и то же время, в присутствии медицинской сестры.

В работе с пульмонологическими больными необходимо

знать, что:

1)

приступы удушья при бронхиальной астме, кровохарканье

при некоторых заболеваниях легких вызывают у больных чувство страха. Они

становятся раздражительными, у них выявляются эгоистические черты характера и

только строгое следование требованиям деонтологии поможет медицинской сестре

найти целительную для больного форму (манеру) общения с ним;

2) при

заболеваниях легких немало больных вынуждены длительно и постоянно принимать

лекарственные препараты

(например, стероиды), что действует угнетающе на их , психику.

В таких случаях, особенно при отказе принимать лекарства, медицинская сестра

должна поддерживать их стремление оберегать себя от возможного обострения

заболевания;

3) больные

туберкулезом могут стыдиться своего недуга и тяжело воспринимать его. У

Некоторых из них появляется боязнь заразить членов семьи или сотрудников

больницы, что порождает отчужденность и раздражительность, агрессивность,

сверхтребовательность, поэтому такие больные нуждаются в повышенном внимании и

заботе медицинской сестры:

—

их следует тактично научить правилам кашлевой

дисциплины и гигиены;

—

все назначения медицинская сестра должна выполнять

скрупулезно и в срок;

—

нужно настраивать больных на длительное лечение;

—

лечение должно строго контролироваться, так как на

фоне хорошего самочувствия больные могут самостоятельно обрывать его,

выбрасывать назначенные врачом лекарства;

—

необходимо внушать веру в успех терапии;

4)

при нагиоительных заболеваниях легких многие больные

выделяют неприятного запаха мокроту, что вызывает замкнутость, отчужденность в

их поведении. Внимательное отношение медицинской сестры, своевременное

опорожнение плевательницы, обучение гигиеническим навыкам поможет больному

справиться с данной проблемой;

5)

медицинской сестре следует правильно вести себя при

тяжелых проявлениях болезней органов дыхания (приступ удушья, апноэ). В таких

ситуациях нельзя создавать вокруг больного обстановку тревоги и суеты. Действия

медицинской сестры должны быть энергичными, быстрыми, внешне спокойными и

уверенными;

6)

в общении с больным необходимо соз’давать атмосферу

уверенности в правильности проводимого лечения. Недопустимо говорить больному:

«Будем надеяться, что новый антибиотик окажется эффективным». Это вызывает

сомнение в целесообразности его назначения.

В работе с больными с

патологией центральной нервной системы необходимо учитывать:

1)

природу (содержание) заболевания;

2)

характер проявления эмоций и мимики.

Если у

больного медицинская сестра констатирует расстройство сознания по типу

выключения, или он ведет себя неадекватно, необходимо помнить:

а) своеобразные качественные изменения сознания

в виде затемнения часто сопровождаются психомоторным возбуждением,

галлюцинациями, агрессивностью, что может привести к психотравматизации

окружающих, и поэтому необходима изоляция таких пациентов;

б) тяжелое состояние больного требует повышенного внимания и

предусмотрительности в действиях медицинской сестры.

ДЕОНТОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

СЕСТРИНСКОГО ПРОЦЕССА

ПРИ ПАТОЛОГИИ ОРГАНОВ ПИЩЕВАРЕНИЯ

Заболевания

желудочно-кишечного тракта и геиатобиллн- арной системы, несомненно,

откладывают отпечаток на психологию пациентов, что необходимо учитывать в

общении с ними.

Многие

гастроэнтерологические заболевания требуют многочисленных биохимических

анализов, сложных инструментальных исследований, что вызывает у больных

отрицательные эмоции в форме страха перед процедурой, ожидания боли, обнаружения

неизлечимого заболевания. Патология желудочно-кишечного тракта нередко

сопровождается нервозностью, болями и поэтому требуют от медицинской сестры

особой чуткости, такта и сострадания в процессе обеспечения медицинской помощи.

Медицинская сестра

должна уметь выявлять деонтологи- ческие проблемы и знать следующее:

1.

Сестринское обследование пациентов с патологией желудочно-кишечного тракта

проводить с соблюдением правил, изложенных на стр. 7-8.

2.

Сестринский процесс осуществлять с учетом:

—

психологгического статуса пациентов;

—

тяжести их состояния;

—

степени осведомленности пациентов о своем заболевании.

3.

При подготовке больных к лабораторным и инструментальным исследованиям

необходимо пользоваться рекомендациями, изложенными на стр. 37-40.

4.

Следует организовать такой порядок работы отделения, который исключит

длительное ожидание процедур, исследований, что немаловажно для поддержания

хорошего настроения у пациентов.

5.

Медицинская сестра должна помнить:

—

в настроении больных с заболеваниями печени доминирует печаль, тоска,

раздражительность, порой — ядовитость и злобность, поэтому, с такими пациентами

следует обращаться ласково, без нетерпеливости и назидательного тона. Вспомните

слова А. П. Чехова, который утверждал: «Кто не может взять лаской, тот не

возьмет и строгостью»;

—

заболевания печени, осложненные асцитом, кровотечением нередко протекают с

повышенной возбудимостью больных, неадекватными реакциями на замечания,

агрессивностью. В данных случаях необходимо быть предельно терпеливой и

наблюдательной;

—

все лечебные назначения следует выполнять своевременно, а беседы с больными

должны поднимать настроение и внушать веру в выздоровление;

—

если у пациента определяется нарушение сна, подавленность настроения, то

важно уметь установить эмоциональный контакт о ним и вывести из состояния

безнадежности, используя психотерапевтические беседы;

—

у больных ракобоязнью (канцерофобией) целесообразно проникнуть в мир их

внутренних переживаний и постараться вывести их из состояния «безнадежности»,

умело используя последние достижения современной науки, приводя примеры

благоприятных исходов при аналогичных заболеваниях;

—

в работе с умирающими онкологическими больными сестринские вмешательства

должны быть направлены прежде всего на облегчение страданий. Таким пациентам

нередко назначаются наркотические анальгетики, которые только снимают боль, и в

случае, когда больной не знает своего исходного диагноза, медицинская сестра (в

союзе с врачом) не произносит вслух название препарата. Это делается потому,

что многие пациенты осведомлены о том, что онкологические боли снимаются только

наркотиками. .

6. «Ложь бесполезна и

се могут использовать лишь врачи для того, чтобы отчаяние уступило дорогу

надежде», — эти слова актуальны и в наше время.

ДЕОНТОЛОГЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

К СЕСТРИНСКОМУ ПРОЦЕССУ ПРИ

ПАТОЛОГИИ

ПОЧЕК И МОЧЕВЫДЕЛИТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ

Одним из кардинальных

условий правильной организации сестринского процесса является знание основ

медицинской этики и деонтологии. Это особенно важно в психологически замкнутой

системе «врач-сестра-больной». В данном случае па медицинскую сестру приходится

особая эмоциональная нагрузка, так как к ней чаще обращается пациент с

бесконечными вопросами и претензиями.

В общении с

пациентами, страдающими заболеваниями почек и мочевыделительных путей, нужно

помнить, что некоторые-процедуры сопряжены с определенным внутренним

дискомфортом, вызванным чувством стыдливости. Именно способность к

сопереживанию, сохранение остроты восприятия чужого страдания, отсутствие

привыкания к драматическим ситуациям — особенность работы медицинской сестры

урологического отделения.

Деонтологические

особенности сестринского процесса при патологии почек и мочевыделительных путей

следующие:

1.

Сестринское обследование пациента должно проводиться

только в условиях, исключающих присутствие посторонних, так как выяснение

интимных подробностей проявления заболевания смущает больных, вызывает душевное

волнение. Это учитывается и при проведении манипуляций (катетеризации,

цистоскопии).

2.

От пациентов урологического профиля могут исходить

неприятные запахи, поэтому необходимо постоянно следить за своей мимикой,

подавлять чувство брезгливости.

3.

Важно разъяснять подопечным смысл назначенных врачом

лабораторных исследований.

4.

Мидицинская сестра должна уметь:

— ограждать ранимую психику больного от воздействий отрицательных

факторов, в том числе и относящихся к лечебно-диагностическому процессу;

—

хранить медицинскую и другие тайны больного, что

позволяет ему относиться к словам и делам медиков с безграничным доверием;

—

использовать слово как важный фактор психотерапии и

психогигиены;

—

решать сложные проблемы морально-этического характера,

возникающие в связи с внедрением методов пересадки почек, полученных от другого

человека (донора). Реципиент нередко интересуется, кто явился его спасителем,

здоров ли он, не повлияет ли чужая ткань на его характер, потомство и прочее.

Задача медицинской сестры — решить эти вопросы совместно с врачом и в пользу

больного человека, доказать необходимость вмешательства и развеять страх.

ДЕОНТОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

СЕСТРИНСКОГО ПРОЦЕССА ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ

ЭНДОКРИННОЙ СИСТЕМЫ, КРОВИ

И ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА

Большую роль в

налаживании рабочих отношений с больными играют личностные качества медицинской

сестры: чуткость, терпение, отзывчивость,, душевное спокойствие, милосердие.

Этому способствуют: белоснежный 'халат, приветливое «здравствуйте», обращение к

больному на «Вы», искусство слушать (выслушивать). Помогут завоевать авторитет

решительность, но не надменность, юмор без унизительной насмешки,

профессионализм, высокая культура поведения.

Сетрииский процесс

при патологии эндокринной системы, органов кроветворения и опорно-двигательного

аппарата отличается рядом особенностей обеспечения деонтологического подхода,

которые основаны на следующих правилах:

1.

Основная заповедь медицины (не навреди) — абсолютно необходима в работе с

больными эндокринными заболеваниями, в частности, когда речь идет о значении

четкого выполнения назначений врача и предельной внимательности при раздаче

гормональных препаратов, введении инсулина.

2.

Нередко больные эндокринными заболеваниями страдают избыточным весом, что

обезображивает их внешность. Следует оберегать их от многозначительных

взглядов, проводя соответствующие беседы с окружающими больными.

3.

Заболевания щитовидной железы протекают с повышенной раздражительностью,

плаксивостью, что требует от медицинской сестры повышенного терпения и

чуткости.

4.

Заболевания суставов нередко приводит к обездвиженности больных, что резко

ограничивает их самообслуживание. В таких условиях медицинской сестре важно

проявить сочувствие и помочь преодолеть им психологический барьер при обращении

за помощью, касающейся приема пищи, выполнения гигиенических процедур (ванна,

душ, подмывание), передвижения. Вспомните слова великого Гете: «Перед великим

умом я преклоняю голову, перед великим сердцем — колени».

5.

Известно, что такой диагноз заболевания крови, как лейкоз (рак крови),

воспринимается больным как приговор. Зная серьезность прогноза этого недуга,

нельзя допускать, чтобы больной оставался один на один со своей болезнью. При

этом важно отвлечь пациента от неприятных переживании, удачно подобрав ему

книгу, интересную телепередачу и т.д.

ДЕОНТОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ

СЕСТРИНСКОГО ПРОЦЕССА В РАБОТЕ

С ПАЦИЕНТАМИ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО

ВОЗРАСТА

Анализ

демографических процессов с несомненностью свидетельствует об увеличении

численности больных среди лиц пожилого (60-74 года) и старческого (более 75

лет) возраста. Структура заболеваний и клинические проявления у

геронтологических больных имеют свои характерные особенности:

—

приобладает длительность течения;

—

наблюдается сочетание 2. 3 и более заболеваний (поли- морбидность);

—

нередко превалирует скрытое (латентное) течение болезней;

— выявляется

склонность к развитию осложнений,

Особенности

сестринского процесса в работе с пациентами пожилого и старческого возраста

обусловлены нижеследующим:

1)

своеобразием течения заболеваний

2)

трудностями сестринского обследования

3)

изменением психоэмоционального фона пациентов

4)

снижение памяти и способности к самообслуживанию.

Согласно

перечисленного выше, в работе с названными больными медицинской сестре

рекомендуется придерживаться следующих деонтологических правил:

1.

Следует тактично убеждать пациентов в необходимости- соблюдения

назначенного врачом режима двигательной активности, а, если больной плохо

ориентируется в больничной обстановке — помочь, спокойно объяснить, не повышая

голоса и доброжелательно.

2.

При эмоциональной неустойчивости в форме плаксивости, обидчивости —

выяснить причины и помочь улучшить настроение.

3.

При снижении памяти у гериатрических больных медицинской сестре необходимо

научиться терпеливо отвечать на вопросы, задаваемые ими уже не в первый раз, а

в разговоре недопустимо напоминать им о возрасте с намеками на естественный

конец жизненного пути.

4.

Лучше избегать обращения к больным типа «дедуля», бабуля», так как пациенты

пожилого возраста вполне заслужили обращение к ним по имени-отчеству.

5.

Необходимо заботу пациента о своем внешнем виде поощрять, так как

аккуратная прическа и одежда, регулярное бритье повышают их настроение.

6.

Следует знать и постоянно помнить, что соответствующее деонтологическим

требованиям поведение в работе с пациентами 'гериатрического профиля нередко

требует от медицинской сестры знания психологических и дипломатических приемов,

актерского мастерства.

7.

Искусство обращения с агрессивно насторенными больными и их родственниками

не должно строиться по принципу бумеранга, в то же время недопустимо исходить

из постулата «больной всегда прав».

8.

Если в настроении болных преобладает чувство одиночества, мысли о смерти,

первостепенной задачей психотерапевтического внушения является устранение

эмоционального угнетения, чувства безнадежности (доверительная беседа,

организация досуга и посещение родственников).

9.

При излишней стеснительности пациента важно обеспечить условия уединения.

Помните: беспомощные

гериатрические пациенты нуждаются в особом милосердном отношении к ним (см.

стр. 5-6).

ДЕОНТОЛОГИЧЕСКИЕ

ОСОБЕННОСТИ

СЕСТРИНСКОГО ПРОЦЕССА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ

ПРОЦЕДУР ЛИЧНОЙ ГИГИЕНЫ БОЛЬНОГО

Планирование

сестринской деятельности и сестринского вмешательства — важные элементы

сестринского' процесса. Планируя конкретные мероприятия по обеспечению личной

гигиены больных, медицинская сестра намечает сроки их проведения, объем помощи,

опираясь на знание основных этических благодателей, проявляет сострадание и

терпение. От того, как чутко и внимательно медицинская сестра отнесется к

выполнению сестринских вмешательств по гигиеническому содержанию пациентов,

будет зависить их эмоциональный настрой и успех лечения.

Деонтологические

требования к проведению такой работы следующие:

1.

Гигиенические процедуры необходимо осуществлять с учетом тяжести состояния

пациента, помня об основной заповеди медицины — «не вреди».

2.

Проявляя заботу о гигиеническом содержании тяжелобольного, медицинская

сестра должна знать:

—

процедуры, связанные с обнажением интимных частей тела (подмывание, смена

белья), проводить с соблюдением условий уединения (отгородить пациента ширмой,

попросить остальных больный выйти);

—

следует помогать тяжелобольным пациентам в преодолении психологического

барьера при обращении за помощью в осуществлении гигиенических процедур;

—

важно избегать гримасы брезгливости при обращении с больными, от которых в

силу особенностей их заболевания исходит неприятный запах;

—

чаще использовать слово как фактор психотерапии, терпеливо молчать, когда

этого требуют интересы больного.

3.

Пациентам общего режима в ненавязчивой и тактичной форме важно напоминать о

своевременном выполнении гигиенических требований (мытье ног, чистка зубов,

подмывание), а самой медицинской сестре надо быть образцом опрятности'И чистоты.

4.

Необходимо создать оптимальные условия для гигиенических мероприятий (иметь

четкий график работы ванной, больного обеспечить мочалкой, мылом, полотенцем).

5.

Важно оказывать помощь ослабленным пациентам при приеме гигиенической ванны

или душа.

6.

Желательно ограждать психику больного от воздействия отрицательных

факторов, относящихся к сестринскому процессу, в частности от боли, связанной с

лечением II- III стадий пролежней, а также принимать участие в создании

комфортных условий пребывания пациентов в постели (сменить при необходимости

неудобный матрац или загрязненное полотенце, предложить вторую подушку или

одеяло).

7.

Всегда помнить об известном древнегреческом изречении: «Избрав врачевание —

отдай все».

ДЕОНТОЛОГИЯ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ

ПРИ ЭНТЕРАЛЬНОМ, НАРУЖНОМ, ИНГАЛЯЦИОННОМ

И ВАГИНАЛЬНОМ СПОСОБАХ ПРИМЕНЕНИЯ

ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

Индивидуальный

подход к пациенту — важный деонтоло- гический принцип поведения медицинской

сестры, так как болезнь для многих пациентов — душевная травма, которая

вызывает заметные изменения в психологии, а именно:

—

изменяется мышление и отношение к самому себе, родственникам, работе,

жизни;

—

начинают преобладать отрицательные эмоции, страх, угнетенное настроение,

депрессия;

—

повышается острота восприятия (больные становятся внушаемые, ранимы);

—

появляются психопатологические черты (обидчивость, мнительность) ;

—

меняется поведение (агрессивность, манерность).

Все эти

изменения могут и должны быть выявлены медицинской сестрой для того, чтобы

найти психологический контакт с больным, помочь ему в процессе лечения.

Существует ряд деонтологических требований, способствующих налаживанию деловых,

рабочих отношений с пациентом, в частности:

1.

Необходимо рассказывать больным о их болезни и назначенном лечении только в

том объеме, который должен он знать.

2.

При любом способе введения лекарственных средств медицинская сестра обязана

информировать пациента относительно:

—

названия лекарства;

—

возможных побочных действиях;

—

признаках и сроках наступления эффекта от применяемого лекарственного

средства.

3.

При раздаче лекарств нельзя ограничиваться лишь тем, чтобы молча положить

их на тумбочку. Важно разъяснить правила приема, поинтересоваться, нужна ли

кому-нибудь дополнительная помощь, есть ли какие-либо вопросы к медицинской

сестре лично, ответить на них. При ответе лучше смотреть больному в глаза, дать

ему выговариться и слушать, не перебивая. Редко кого устраивают однозначные ответы,

но даже если их приходится давать, следует помнить слова Бернанда Шоу: «Есть

только один способ сказать «да» или «нет», но существует пятьдесят способов их

произвести».

4.

В случае отказа больного от приема вновь назначенного лекарства (чаще это

бывает после обхода зав. отделением) необходимо:

—

разумно внушить больному, что именно это лекарство будет наиболее

эффективным;

—

выяснить причину отказа.

Причинами отказа может быть недоверие к врачу, боязнь отравления и

привыкания, непонимание важности лечения, предрасудки и суеверия, желание

лечиться хирургическим методом, лекгомыслённость, стремление получить

инвалидность, болезненные фантазии.

После выявления причины указанонго негативизма медицинской сестре следует

поставить в известность врача и принять участие в решении этой проблемы.

5.

В общении с больными медицинская сестра должна внушать ему оптимизм,

надежду на выздоровление, ибо надежда — половина выздоровления. Особенно ярко

это проявляется в разговоре с пациентами, так как речь оказывает мощное

психотерапевтическое воздействие. Профессор Б. Е. Вотчал говорил по этому

поводу так: «Важно, какое лекарство’ получает больной, но не менее важно, КЕМ и

КАК оно дается».

6.

При применении лекарственных средств вагинально или в прямую кишку,

необходимо использовать условия уединения, т. к. стыдливость, вид непривичной

позы, дополнительные запахи вызывают неприятные эмоции у больных.

7.

Искреннее желание помочь людям и знание путей реализации его — главное, что

требуется от медицинской сестры. Тонкая душевность, человечность — это

важнейшие условия успешной работы. От них не меньше, чем от любого медикамента,

зависят душевный настрой и здоровье больного человека.

ДЕОНТОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

К ПРИМЕНЕНИЮ ПИЯВОК

И ПРОЦЕДУР ПРОСТЕЙШЕЙ ФИЗИОТЕРАПИИ

Осуществляя

сестринский процесс, медицинской сестре необходимо помнить об общих

деонтологических принципах общения с больными:

— индивидуальный

подход с учетом их психологии и отношения к своему заболеванию;

— неукоснительное

следование постулату: «Прежде всего — не вреди!»;

—

профессиональная честность;

—

гуманность;

— умение решать

основные деонтологические задачи (проблемы ).

Процедуры

простейшей физиотерапии и гирудотерапии сестринские вмешательства, которые должны

выполняться профессионально грамотно, с соблюдением ряда деонтологи- ческих

требований, в частности:

1. Необходима психологическая мобилизация больных и умение

медицинской сестры настроить их на данные методы лечения, чтобы зарядить верой

в успех. Все это требует высокого уровня культуры поведения и знания основ

пситерапии, то есть высокого деонтологического потенциала.

2. Сестринские вмешательства по выполнению манипуляций

следует проводить не механически, а с душой, состраданием и терпением, так как

многие из них болезненны или неприятны для больного. «Теплом душевным и уменьем

лечи больных своих, сестра» — так сказал поэт Расул Гамзатов о сестринской

профессии,

3. Осуществляя лечебные процедуры, медицинская сестра должна

помнить слова известного английского врача Си- денхема: «Нужно лечить больного

так, как ты хотел бы, чтобы лечили тебя». Это мудрая и простая формула

применима в сестринском процессе для своеобразного самоконтроля.

4. Перед постановкой пиявок следует выяснить у пациента '

степень информированности о данном виде лечения (пациенты могут испытывать

страх, брезгливость). При необходимости — разъяснить сущность и смысл,

подготовить психологически.

5. Необходимо знать и своевременно устранять осложнения,

возникающие в ходе или после применения процедур физио- и гирудотерапии.

Например, при постановке банок немаловажным является осмотр кожи в месте

предстоящих

вмешательств и тактичный отказ от

процедуры в случае обнаружения следов ожогов от предыдущего лечения.

ДЕОНТОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

СЕСТРИНСКОГО ПРОЦЕССА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ

ПРОСТЕЙШИХ МАНИПУЛЯЦИЙ

НА ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОМ ТРАКТЕ

Особенности

личности медицинской сестры, как известно, служат основой построения

деонтологически правильных, профессионально грамотных взаимоотношений с

больными. Хирург-онколог Н. Н. Петров сказал по этому поводу так: «Медицинских

сестер надо выбирать из числа женщин, носящих в своей душе огонь бескорыстной

любви к своему делу и тем людям, для которых оно делается». При выполнении

манипуляций на желудочно-кишечном тракте необходимо соблюдение следующих

рекомендаций:

1. Проводить вмешательства, связанные с обнажением

заднепроходного отверстия. следует с соблюдением условий уединенности.

2. Постановка клизм, введение газоотводной трубки требует:

—

максимальной безболезненности;

—

объяснения смысла процедур и

ожидаемого результата.

3. Если клизма ставится в палате, необходимо:

—

тактично предложить другим

пациентам выйти из палаты или отгородить кровать ширмой;

—

своевременно вынести наполненное

судно;

—

пациента подмыть;

—

проветрить палату;

—

сменить (при необходимости)

загрязненное белье.

4. При отказе пациентов от назначенной врачом процедуры

необходимо найти убедительные аргументы в пользу положительного эффекта от

назначенного лечения.

5. В случае, когда больной испытывает неприятные ощущения

при осуществлении процедуры промывания желудка или он агрессивен и пытается

препятствовать ее выполнению, необходимо с большой осторожностью использовать

роторасширитель, языкодержатель, не допуская фамильярности и грубости.

6. После проведения манипуляций на желудочно-кишечном тракте

следует обязательно спросить пациента о его самочувствии.

7. Если пациент испытывает дискомфорт в связи с проведенной

процедурой, надо постараться устранить его в ближайшее время.

ДЕОНТОЛОГИЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ

ПО САНИТАРНО-ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКОМУ

РЕЖИМУ В ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОМ

УЧРЕЖДЕНИИ

Обеспечение

сестринского процесса — конечная цель сестринского дела. Одной из основных

задач сестринского дела является удовлетворение потребности пациентов в защите

здоровья. Проведение дезинфекции и соблюдение санитарно- противоэпидемического

режима — существенные условия реализации сестринского процесса.

Умение медицинской

сестры решать деонтологические проблемы в ходе практической деятельности по

осуществлению мероприятий по дезинфекции и санитарно-противоэпидемическому

режиму сводятся к следующему:

1.

Необходимо своевременно дезинфицировать предметы ухода

за больными и хранить их в специально промаркированных емкостях в сухом виде,

чтобы ограничить время ожидания пациентов на обработку использованных изделий.

2.

При кварцевании больничных палат важно тактично

попросить пациентов на время покинуть помещение, обеспечить их комфортное

пребывание вне палаты (разместить на удобном стуле, предложить просмотр

журналов и т. д.).

3.

После кварцевания следует проветрить палату, так как

запах образовавшегося при этом озона может быть неприятен для пациентов.

4.

Осмотр на педикулез необходимо проводить независимо от

желания.больного, но тактично.

о. Обработку пациентов с педикулезом или

фтириазом (лобковый педикулез) лучше проводить в закрытом помещении, без

присутствия других больных.

6.

Помните: проветривание помещений обязательно даже в

тех случаях, когда в палате прохладно. Поскольку некоторые пациенты не всегда

понимают цели данного мероприятия (а именно — удаление во внешнюю среду

инфицированного воздуха), об этом им вежливо сообщается.

7.

Медицинская сестра должна:

а) ненавязчиво, но настойчиво требовать от

больных соблюдения правил личной гигиены, своевременно напоминая о днях приема

ванны (душа). С неопрятными пациентами лучше проводить индивидуальные беседы;

б) прививать больным уважительное отношение к

труду младшего медицинского персонала, одновременно контролируя их работу с

соблюдением субординации и не повышая голоса. Если возникает необходимость

сделать замечание — делать его вне присутствия больных;

в) при объяснении пациентам правил поведения в

отделении — быть последовательной,, проявляя заботу о чистоте и уюте.

8. Необходимо

объяснять младшему медицинскому персоналу важность своевременной уборки (в

установленные распорядком дня часы), так как грохот ведер и швабры, шум

пылесоса недопустимы во время отдыха или сна больных.

9.

Чаще следует обращать внимание на внешний вид своих

коллег — медицинских сестер. При необходимости — деликатно устранять вычурность

или непорядок прически, макияжа, одежды с соблюдением общепринятых этических

норм.

ДЕОНТОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ

МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО

СТЕРИЛИЗАЦИОННОГО ОТДЕЛЕНИЯ

Важной

стороной профессиональной деятельности медицинской сестры является знание

этических элементов философии сестринского дела, а именно — ее обязательств.

Этические обязательства включают в себя определенные правила и обязанности,

среди которых важное значение приобретает одна из заповедей — не причинять

пациенту вреда.

Для

медицинской сестры ЦСО должно стать нормой:

1. Высокая

ответственность за качество и своевременность стерилизации.

2. Забота

о здоровье пациентов, так как качественная стерилизация — одна из целей

сестринского дела, направленная на обеспечение сестринского процесса и

профилактику внутрибольничной инфекции.

3. Добросовестность

в труде, что исключает халатное отношение к своим обязанностям.

4.

Любовь к своей профессии.

5.

Уважительные и требовательные взаимоотношения медицинских работников между

собой, в частности:

—

при необходимости указать постовым медицинским сестрам на нарушение

качества предстерилизационной очистки или несвоевременность доставки

используемого материала на стерилизацию, медицинская сестра централизованного

стерилизационного отделения в интересах дела должна соблюдать такт и выдержку;

—

обращать внимание младшего медицинского персонала ЦСО на недостатки в их

работе следует с соблюдением правил субординации;

—

проявлять требовательное отношение к внешнему виду персонала централизованного

стерилизационного отделения, так как грязный халат, неубранные под колпак

волосы несовместимы с понятием «стерилизация».

ДЕОНТОЛОГИЯ

МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ

ПРИ ПАРЕНТЕРАЛЬНОМ (ИНЪЕКЦИОННОМ)

СПОСОБЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ВЕЩЕСТВ

Сестринское

вмешательство, то есть действие, направленное на реализацию задач (целей)

сестринского процесса, может быть зависимое, взаимозависимое и независимое.

Многие из таких действий могут оказывать на пациентов психотравмирующее

воздействие, вызывать боль и страх. Именно к таким вмешательствам относятся

манипуляции инъекционного способа применения лекарственных веществ.

Деонтологические

проблемы медицинской сестры могут возникнуть при выполнении инъекций. Они

обусловлены:

—

появлением боли;

—

страхом при виде крови;

—

боязнью постинъекционных осложнений.

Чтобы

избежать психотравмирующего воздействия на пациента данных проблем, следует:

1.

Знать физиологические методы обезболивания.

2.

Укреплять доверие пациента, основанное на высоком профессионализме

медицинской сестры.

3.

Обращать внимание больного на появляющиеся признаки улучшения в его

состоянии после инъекции лекарственного препарата.

4.

Выполнять в срок лечебные назначения (инъекции).

5.

Знать способы профилактики возможных постинфекционных осложнении.

6.

Умело использовать психопрофилактические методы устранения возможного

негативного эмоционального воздействия инъекций, обеспечивая их достоверность и

убедительность.

7.

Постоянно помнить, что:

—

особое внимание требуется к больным с повышенной чувствительностью и виду

крови, так как возможны обмороки, истерические реакции. При этом нельзя

обращать внимание пациента на предстоящую процедуру. Вначале желательно сделать

ее другому, более спокойному больному, настроить пациента на оптимистический

прогноз;

—

если манипуляция венепункции сразу не получается, не показывать

растеренности и не проявлять раздражения, но поддерживать пациента участливым

добрым словом;

—

в случае, когда процедура инъекционного способа применения лекарств

болезненна, неприятна, необходимо сказать о необычных ощущениях, объяснить, как

вести себя;

—

если пациент боится осложнений после манипуляций забора крови из вены или

инъекций, необходимо привести примеры благополучных исходов подобных

вмешательств, настроить на благоприятный результат.

8.

Использовать в работе рекомендации по деонтологии в работе медицинской

сестры процедурного кабинета (см. далее на стр. 31-33).

ДЕОНТОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

СЕСТРИНСКОГО ПРОЦЕССА В РАБОТЕ

С ТЯЖЕЛОБОЛЬНЫМИ

В особом

сестринском внимании нуждаются больные с тяжелыми заболеваниями, вынужденные

подолгу находиться на больничной койке. В общении с такими больными важно все

до мелочей: с каким настроением медицинская сестра вошла в палату, как подала

лекарство, что сказала.

Необходимо

помнить:

1.

Доброе, проникнутое оптимизмом слово обладает

неотразимой силой, так как слово авторитетное — убеждает, убедительное —

успокаивает.

2. Важно

не только забывать о словестной «асептике», но и правильность вести беседы с

тяжелобольными, используя приемы мобилизации сил больного человека на

излечение, например:

—

привести пример пациента, который уже вылечился от

подобного заболевания;

—

сравнить данное заболевание с другими, более тяжелыми;

—

переключить внимание с одного симптома на другой,

отсутствующий в данное время; .

—

акцентировать внимание на заботу и внимание близких,

ведь не зря в одном из пунктов «Заповеди врача» говорится: «Чем больше людей

озабочено судьбой больного, тем быстрее он выздоравливает. Оказывай внимание

близким и друзьям больного, вовлекать их в борьбу за его здоровье».

3. Все

предписания врача должны выполняться четко, в срок, без малейшего намека на

возможное отсутствие эффекта.

4. О просьбах больного следует незамедлительно

сообщать лечащему врачу и, по возможности, их удовлетворять.

5. Необходимо

поддерживать психическую активность больного, выслушивая все претензии и

пожелания, или просто желание выговориться. Как раз об этом гласит латинская

поговорка: «Сказал — и облегчил душу».

6. Больной

должен быть огражден от психотравмирующих влияний со стороны младшего

медицинского персонала и отрицательных воздействий окружающей среды.

Недопустимы рассуждения медицинской сестры у постели тяжелобольного,

находящегося без сознания, о неблагоприятном течении или исходе его

заболевания.

7. Следует

оберегать тяжелобольного от прогностически неблагоприятной для него информации,

содержащейся в медицинских документах, так как такие сведения могут быть

превратно истолкованы пациентами и вызывают волнение.

8. Важно

проявлять чуткость без навязчивости и унижения достоинства. Неуместны (если

больной не спит) хождение на цыпочках или внезапность появления в палате, так

как пациент, видя это, решит, что его дела совсем уж плохи.

9.

Не рекомендуется начинать встречу с тяжелобольным с

вопроса о его самочувствии, если заранее известно, что он чувствует себя плохо.

Лучше начать разговор с ободряющего: «Сегодня вы выглядите гораздо лучше».

10.

Неуместны в присутствии тяжелобольного громкий смех,

сморкание, броская манера одеваться, брезгливость, обсуждение посторонних тем с

сотрудниками — все это создает контраст между несчастным положением больного и

другой жизнью внешнего мира, угнетает настроение, наводит тоску.

11.

Нельзя в палате у тяжелобольного печалиться, плакать,

рассказывать о несчастных случаях. Это приводит его в состояние волнения,

истощающего центральную нервную систему, веледствии чего происходит невыгодное

перераспределение крови и она обедняется белками, что снижает защитные силы

организма и шанс выздоровления.

12.

Медицинской сестре необходимо в совершенстве овладеть

аппаратурой для осуществления лечебных или реанимационных мероприятий без

лишней нагрузки на организм тяжелобольного.

13.

Особой деликатности требует общение с тяжелобольным,

страдающим расстройствами речи или слуха. Здесь важно понимать роль жестов,

мимики, освоить четкую* дикцию без бытовых сокращений.

14.

Не следует подчеркивать немощность, неопрятность

тяжелобольного. Помните: гуманно, уходя, говорить умирающему: «До завтра!».

ДЕОНТОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАБОТЫ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ

ПРОЦЕДУРНОГО КАБИНЕТА

Медицинская сестра

процедурного кабинета несет ответственность за качество и своевременность

выполнения предписанных больным инъекций и санитарно-противоэпидемиологического

режима на рабочем месте. Считается недопустимы и механическое

выполнение манипуляции без использования речевой терапии, психологической

подготовки' к указанным процедурам, особенно если пациенту они предписаны

впервые.

Строгий взгляд,

«каменное» лицо и шприц в руке медицинской сестры — несовместимы! Только

ласковое обращение и * слова уменьшают болезненность инвазивных вмешательств.

Процедурная медицинская сестра должна работать четко и уверенно, так как

больные испытывают страх и 'тревогу, когда видят ее нерешительность. Если в

силу каких-то причин процедура внутривенного введения лекарственных веществ не

получается сразу,, не следует проявлять досады или раздражения («плохие вены»),

а спокойно продолжать работу.

Помните:

—

рациональнее взять у пациента кровь из вены для лабораторного исследования

и тут же провести назначенную лечебную инъекцию, щадя вену и психику больного;

—

грубым нарушением деонтологических принципов является ситуация, когда

больной, подходя к медицинской сестре, говорит ей, что у него вчера брали кровь

из вены, а сегодня эта манипуляция повторяется. Недопустим в данном случае

ответ: «Это назначение Вашего врача». Лучше найти другие слова, уточнить

необходимость повторного забора крови, соблюдая деонтологический подход;

—

если пациент волнуется («почему у меня берут кровь на какую-то реакцию

Вассермана и СПИД»), необходимо в тактичной форме объяснить ему, что данные

исследования обязательны для всех поступающих на стационарное лечение больных;

—

нельзя в присутствии больного допускать выражения типа: «Шприц негодный»,

«игла пропускает», «игла тупая», ведь он может подумать, что именно для него

медицинская сестра взяла недоброкачественный инструментарий, хотя проблема

здесь, вероятно, в скудности снабжения больницы;

—

необходимо ’ стремиться избавлять пациента от физической боли при

выполнении инъекций, используя физиологические методы обезболивания;

—

нельзя оставлять пациента без наблюдения и помощи при осложнениях

венепункций, подкожных или внутримышечных введений лекарств.

В работе с конфликтующими больными возможны претензии с их стороны на

качество сестринской помощи. В таких случаях следует проявить великодушие и

терпение. Недопустимо «мелочно считаться» с больным, становясь в позу

оскорбленного. Например: медицинская сестра процедурного кабинета, ссылаясь на

большой объем работы с тяжелобольными, не сделала плановое внутривенное

вливание глюкозы пациенту Б. и передала это назначение заступившей на смену

постовой медицинской сестре. На вопрос больного: «Почему?» она ответила: «Вы па

меня жаловались, следовательно, не доверяете мне, значит эту несрочную инъекцию

Вам сделает постовая медицинская сестра».

ДЕОНТОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ

МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ ПРИЕМНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

Уже первый

контакт пациента и медицинской сестры приемного отделения больницы должен пре следовать психотерапевтическое

воздействие. Ведь больной чувствует, как к нему относятся в этом лечебном

учреждении, как только он переступит его порог. Тут нужна хорошая организация

труда всего медицинского персонала, которая бы обеспечила обслуживание больного

в минимально короткие сроки, исключила бы необходимость длительного ожидания

своей очереди.

Медицинская

сестра должна знать:

1.

Из поведения и разговоров медицинского персонала приемного отделения

больной не должен вынести мнения о том, что «его тут не хотят», даже в случае

непрофильности госпитализации.

2.

Крайне отрицательное влияние на самочувствие больного оказывает отказ в

госпитализации из-за отсутствия свободных мест в этом лечебном учреждении.

Поэтому любые разговоры на подобную тему должны быть исключены в присутствии

больного.

3.

Нередко госпитализация воспринимается больными как необходимость расстаться

с домом, работой, попасть в незнакомое окружение — все это неизбежно ведет к

дополнительным переживаниям и волнениям. Для медицинской сестры важно

приветливое отношение, доброжелательность, забота и чуткость.

4.

При оформлении документов желательна конфедици-

альмость обстановки, ясность формулировки вопросов, доброжелательная

неторопливость происходящего — все это оказывает успокаивающее влияние на

пациента.

5.

Недопустимо встречать врача «Скорой помощи» вопросом:

«Что привезли?», ведь больной — не вещь, а личность со своими переживаниями и

проблемами, а при поступлении больного не следует собираться в отделении всему

дежурному персоналу, что часто его смущает.

6.

При предъявлении больным дежурной медицинской сестре

документа из кожно-венерического или психиатрического учреждения не

рекомендуется сообщать об этом всему персоналу, а только врачу!

7.

Не следует внимательно рассматривать больного. Нельзя

перешептываться, многозначительно улыбаться. Всегда нужно мысленно поставить

себя на место больного, и станет ясно, как несоблюдение указанных

деонтологических правил морально травмирует человека.

8.

Сестринское обследование, включающее осмотр на

педикулез, исследование зева, кожи и ее придатков необходимо выполнять быстро,

точно, без ненужных повторов. Помещение для осмотра должно быть теплым.

9.

При проведении гигиенической ванны или душа необходимо

обращать внимание на половые различия, учитывать степень смущения пациента.

10.

Диагностические процедуры должны проводиться" без

психотравмирующего воздействия, с предварительным объяснением сущности и смысла

обследования.

11.

Недопустима критика предыдущего лечения или

обследования в присутствии больного, так как подобные высказывания подрывают

доверие больного к медицине в целом.

12.

В случае смертельного исхода -необходимо передать

родственникам личные вещи умершего, обеспечить беседу с врачом в отдельном

помещении, чтобы трагедия не оказалась предметом обсуждения другими

поступающими больными. Следует помнить, что в такой ситуации возможна бурная

психическая реакция близких (крик, плач, причитания), которая может оказать

психотравмирующее влияние на больных, находящихся в приемном отделении.

Нежелательно сообщать о смерти по телефону.

13.

Следует позаботиться о надежной телефонной связи с

лечебными отделениями, чтобы больного, доставленного в профильное отделение,

встретила постовая медицинская сестра.

14.

В общении с поступающими больными недопустима

фамильярность, тем более грубость.

ДЕОНТОЛОГИЯ В РАБОТЕ

ПОСТОВОЙ (ПАЛАТНОЙ) МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ

Самый близкий и

доверенный человек для больного — это медицинская сестра. Медицинской сестре

больные доверяют многое: самые сокровенные мысли, рассказывают о своей болезни,

личной жизни. Вот почему безусловное и четкое соблюдения деонтологических норм,

высокая культура в работе с людьми является весьма важной стороной

профессиональной деятельности медицинского персонала.

Медицинская сестра

должна помнить:

1.

Все начинается с момента поступления пациента в

отделение. Не слова «больной, проходите на свободное место!» нужны пациенту, а

обращение к нему имени-отчеству, после чего — сопровождение в палату. Важно

назвать свой официальный статус и полное имя, фамилию и отчество лечащего

врача. Уважение, проявленное к человеку, позволит быстрее наладить с ним

необходимый контакт. Забота о возможных удобствах для больного, приглашение к

врачу для знакомства, беседа о внутреннем распорядке больницы (режиме) —

условия дружеского контакта палатной медицинской сестры с вновь поступившим

пациентом.

2.

'Теплоту, любовь к больным следует сочетать с

непременным соблюдением дистанции, исключающей фамильярность и пошлые

ухаживания.

3.

Вызывающая манера одеваться (излишне , открытые грудь

и ноги), развязность походки, фривольные полунамеки медицинской сестры могут

вызвать сексуальные влечения окружающих мужчин. Подобное поведение подрывает

авторитет медицинской сестры и принижает ее человеческое достоинство так же,

как и привычка при больных пудриться и подкрашивать губы, носить демонстративно

обтягивающий халат, одетый на обнаженное тело.

4.

В работе с пациентами, испытывающими страх, необходимо знать: они не должны

вызывать никакой неприязни или презрения. Необходимо тактично выяснить причины

страха, постараться рассеять его (организовать беседу с врачом, поддержать

словом).

5.

Во избежание ятрогении можно воспользоваться рекомендациями профессора Б.

С. Преображенского: «Когда говоришь с больными, думай: 1) что говоришь, 2) кому

говоришь, 3) зачем говоришь, 4) как поймут тебя...». В разговоре с

раздражительными больными следует быть предупредительным, с грубыми —•

выдержанным, с обидчивыми — особо тактичным, с застенчивыми — благожелательным,

с заикающимися — терпеливым. Разговор не должен причинять психическую травму

недоверием или угрозами, должен вестись с соблюдением правил «словесной

асептики».

6.

Выполняя свою работу (официально — осуществляя свои функциональные

обязанности), медицинская сестра должна сохранять душевное равновесие при

различных неблагоприятных условиях, не впадать в уныние при: неудачах и не

самообольщаться при успехах. Быть неторопливой и сосредоточенной — непременное

условие развития наблюдательности.

7.

Обход палат с приветливой улыбкой и словами «Здравствуйте» — одно из

основных требований к сдаче смен, что резко останется незамеченными больными. А

если медицинская сестра непринужденно спросит, как спала Мария Петровна и

просила ли снотворное или поинтересуется, как ела ее . соседка, больные поймут;

о них помнят, заботятся, беспокоятся. Во время обхода палат необходимо

познакомиться с вновь поступившими больными.

8.

Участие во врачебном обходе — важный этап более глубокого изучения

психологии пациента. При этом важно:

—

обстоятельная подготовка;

—

правильное поведение (недопустимы пререкания с врачом, замечания по

назначениям, скучающий вид);

9.

Работая с больными, длительно находящимися в отделении, следует принять

активное участие в организации благоприятного микроклимата в палатах:

—

подбирать пациентов с примерно одинаковым культурным и образовательным

кругозором, без контрастов в возрасте, с учетом психологических особенностей;

—

обеспечить санитарно-гигиенический порядок, так как пациенты лучше себя'

чувствуют в уюте и чистоте;

—

качественно выполнять свою работу по оказанию помощи подопечным, так как

удовлетворенные профессионализмом медицинской сестры больные меньше обращают

внимание на неудобства быта;

—

своевременно выявлять палатных «лидеров», которые- могут быть надежными

помощниками медицинской сестре.

10.

Медицинская сестра с хорошей деонтологичеекой подготовкой всегда обеспечит

справедливое и ровное отношение (без «любимчиков») ко всем больным. Недопустим

элитарный подход к пациентам по имущественным или служебным принципам, принципу

знакомства или деловых связей. «Лечить солдат, как генералов, а к генералам

относиться, как к солдатам» —- завещал Главный терапевт академик И. С.

Молчанов.

11.

Умение хранить тайны и секреты больных усиливает доверие и авторитет

медицинской сестры. Недопустимо:

—

рассказывать о случившемся в соседней палате;

—

распространять вести о тяжелобольных, вызывая тем самым страх и беспокойство.

12.

Медицинская сестра, не имеющая достаточного опыта работы с больными, не

вправе пренебрегать разумными советами и. добрыми пожеланиями опытного

работника, так как это служит на пользу больным, поддерживает здоровый

моральный климат в коллективе.

ДЕОНТОЛОГИЯ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЛАБОРАТОРНЫХ

И ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Лабораторные

и инструментальные исследования назначает врач, исходя из диагностических и намеченных

лечебных мероприятий. Медицинская же сестра правильно должна определить

последовательность и совмещение отдельных видов исследований.

При

подготовке и проведении диагностических процедур медицинская сестра следует

следующим рекомендациям:

1.

Так как нередко больные боятся неизвестных диагностических вмешательств,

необходима предварительная психотерапевтическая подготовка к ним с объяснением

сущности и цели проведения.

2.

При назначении рентгенологических исследований больных беспокоит, чтобы их

не «обожгли», не вредно ли частое «облучение», а в темноте рентгенкабинета

некоторые не могут даже выполнять просьбы врача. Это тоже требует

предварительной разъяснительной работы.

3.

Во время выполнения инвазивных манипуляций (связанных с проникновением в

организм аппаратов-эндоскопов, дуоденального или желудочного зондов),

необходимо обеспечить спокойное поведение как персонала, так и больного.

Недопустимы окрики во время процедур, командный тон.

4.

Чтобы избежать побочных реакций на исследование, нужно обеспечить чистоту и

уют в диагностическом кабинете, исследование проводить после того, как больной

адаптируется к больничной обстановке. В день исследования не делать другие

процедуры.

5.

При подготовке к зондированию медицинская сестра должна заранее сказать

больному о дне предстоящей процедуры и не переносить исследование без

основания. Во время проведения дуоденального зондирования необходимо соблюдать

следующие правила:

—

не оставлять больного одного;

—

предупредить, что процедура утомительна;

—

немедленно реагировать на жалобы (рвоты, кашель);

—

интересоваться его самочувствием;

— не вести

посторнних разговоров, следить за своей мимикой, жестами;

— не допускать

длительного интервала между получением очередной порции желчи;

—

не раздражаться, если что-то не получается;

— не запугивать, если пациент не может адекватно выполнить указания

медицинской сестры;

— после

окончания процедуры — похвалить за помощь в ее проведении.

6.

Если больной интересуется результатами исследования, медицинская сестра

должна дать ответ, согласованный в одной и той же версии с врачом. Данные

лабораторных исследований сообщает больному только врач!;

7.

Больных необходимо предупреждать о возможных неприятных ощущениях после

исследования, так как неосведомленность вызывает дополнительные волнения:

—

после дуоденального зондирования (если в качестве раздражителя применялась

сернокислая магнезия) возможно появление жидкого стула;

—

после фиброгастродуоденоскопии (ФГДС), фибробронхо- скопии могут быть

ощущения постороннего предмета в ротоглотке, субфебрильная лихорадка;

—

после цистоскопии — резь и кровь при мочеиспускании, которые проходят

самостоятельно;

—

после колоноскопии — распирание кишечника.

При

предъявлении больными подобных жалоб необходимо их успокоить, указав на

временный характер названных проявлений и их безопасность.

8.

Надо помнить, что больные ревностно следят на временем поступления

результатов выполненных исследований в отделение. Поэтому не следует разносить

и подклеивать заполненные бланки доставленных из лаборатории исследований в

историю болезни в присутствии больного.

9.

Необходимо с особой осторожностью и сознанием огромной ответственности

относиться к историям болезни, не оставлять их не запертыми в столе или шкафу,

а то и просто на виду, чтобы больные не могли сами прочесть записи врачей и

заключения специалистов, ибо такие словосочетания, как «слепая кишка мобильна»,

«желудок в виде крючка», «низкие зубцы Т», могут быть истолкованы больными)

неправильно, и впоследствии их трудно будет переубедить, что речь идет о

варианте нормы.

10.

В общении с пациентами следует придерживаться следующей стратегии:

—

во время беседы для установления доверительных отношений медицинская сестра

должна представиться, назвав свое имя, положение и сообщать цель беседы;

—

во время разговора лучше пользоваться исключительно положительной интонацией

голоса, не проявлять досаду, позволить пациенту закончить фразу, даже если он

излишне многословен;

—

необходимо пощрять вопросы Вашего пациента и делать

короткие записи, не полагаясь на свою память;

—

слушать и еще

раз слушать!

Тренировочная площадка по компетенции "Медицинский и социальный уход"

Объявляется набор 4-х статистов на площадку по компетенции "Медицинский и социальный уход".

II Региональный чемпионат "Молодые профессионалы"

Наш колледж будут представлять участники: Челпанова Татьяна и Рюмин Анатолий.

Статисты на площадке: Мананкова Марина, Новоселова Маргарита.

Отборочный Чемпионат WSR

Челпанова Татьяна и Рюмин Анатолий станут участниками Регионального Чемпионата WSR в декабре 2017 года!

Абилимпикс - 2017

.

. Национальный чемпионат WORLDSKILLS RASSIA в Якутии

чемпионат WorldSkills Rassia

WorldSkills

C 27 февраля по 03 марта 2017 года мы участвуем в региональном чемпионате!

Преподаватель Гусина В.И. подготовила студентку Франц Наталью (занявшую I место) к

внутриколледжному конкурсу Worldskills и получила

сертификат эксперта.

НИРС

В декабре мы впервые приняли

участие в международной онлайн-конференции по приглашению КГКП «Жамбыльский медицинский колледж» Республики Казахстан с докладом

«Проблема дефицита йода у студентов БПОУ Омской области «Медицинский колледж»,

где заняли 3 призовое место (руководители НИРС Гусина В.И.и Игнатова Л.А).